森林科学科の様子

【森林科学科】2年生視察研修:林業試験場へ

1月19日(月)森林科学科2年生は、北海道林業試験場へ視察研修を実施しました。

視察とは言っても、実際は研究の一部を紹介していただき、今後の学習に生かすためのものです。

前半は、気候変動(おもに温暖化)が樹木の成長や種子の形成にどのような影響を与えるのか?そして、本州から北海道に侵入してきたとみられるカシノナガキクイムシについての状況や研究方法を説明していただきました。

中盤は、ネイチャーポジティブという新たな考え方やドローンを利用した森林調査の方法、樹木の香り成分の効果や利用法、森林を体感するためのVR利用など、多岐にわたる内容をご紹介いただきました。

最後は4つの体験の時間。研究室の設備や研究の一部、葉の標本づくり、木の香り成分を利用したオリジナル香水づくり、VRで森の動物を探索といった内容です。生徒は、興味のある所から巡り、全部を体験した生徒もたくさんいました。

生徒にとっては森林や林業に関わる研究の幅の広さを知る良い機会になりました。また、本来11月に予定していたものをインフルエンザの蔓延で延期していただきましたが、試験場の職員の皆様にはたくさんの内容を用意していただき、大変ありがたく思います。今後とも、生徒の学習にお力添えをいただくことがあると思いますが、よろしくお願いいたします。

【森林科学科】2年生林業・木材産業就業セミナー

12月11日(木)空知総合振興局を会場に、「林業・木材産業就業セミナー」が実施され、森林科学科2年生が参加しました。

林業に関わる授業や演習林などでの実習は経験しているものの、いざ仕事となるとイメージがわかないのが生徒の気持ちです。その疑問や不安を少しでも解消しようというのがこの行事の目的です。空知地域林業担い手確保推進協議会が、主催してくださいました。

協議会会長鈴井様のご挨拶に続き「林業ってどんな仕事」について、トークセッションが行われました。林業に関わる5つの事業体の方々にパネリストとして生徒からの質問に現場の実際の経験を通して、説明をしていただく内容です。

生徒からは林業のやりがいや、危険動物、休日、仕事内容の実際などについて質問があり、とても詳しい回答がいただけました。

生徒の感想を見ると、山の仕事でも意外と事務仕事が多いことや、実は「クマよりもハチの方が危険」への驚き、また、どんな仕事でも働くことは大変なこと、という認識が伝わってきます。また、公務員の仕事の違いなどについても、理解が進んだ様子でした。

後半は、各団体の個別説明会が行われ、5名程度のチームで20分ずつ5つの事業体等の説明を受けました。人数が少ないため、生徒の方が質問されることも数多くありました。それぞれが、紙の資料やスライド、動画などでわかりやすく説明してくださいました。

生徒のまとめでは、若い社員が増えつつあるがもっと欲しい、Aiにはできない仕事、働くには素直なことが大切など、実際に働くことへ前向きな内容が目立ちました。

約3時間ほどの時間でしたが、林業への理解が深まる良い経験となりました。

参加してくださった、松原産業株式会社、空知単板工業株式会社、堀川林業株式会社、有限会社スリースターズ興業、玉田産業株式会社、及川産業株式会社、北海道立北の森専門学院の皆様、会場だけでなく常にフォローしてくださる空知総合振興局林務課の皆様、企画・運営・進行とすべてを引き受けてくださった株式会社北海道アルバイト情報社の土屋様、多くの方々に支えていただきました。誠にありがとうございました。

【森林科学科】Ecoアカデミア 講演会の実施―正しく知って、正しく備える

12月8日、森林科学科では北海道地域環境学習講座(Ecoアカデミア)として、酪農学園大学教授 佐藤喜和先生をお招きし、「変化する人とヒグマの関係と今後」をテーマに講演会を実施しました。

今年1年の世相を表すの漢字に「熊」が選ばれるほど、全国的に熊の目撃情報や被害が増えています。

森林科学科が実習を行う月形町でも目撃情報はあるものの、演習林内ではクマに遭遇したり、糞や足跡などの痕跡を見たことはありません。しかし、正しい知識を得て、正しく備える必要があると考え今回の講座を実施しました。

佐藤先生からは、近年ヒグマの目撃情報が増えている要因について、ヒグマの生態や私たちの社会との関わりからお話しいただきました。

また、ヒグマの毛皮や頭蓋骨をご持参いただき、生徒たちも実際に触れることができ興味津々の様子でした。

終了後の感想では、「熊のニュースが多くて怖いことが多かったけど、熊の講演会を聞いて、熊についての正しい知識を持つことの大切さを実感した。熊と人が安全に生活するために自分たちができる行動を考えたい」「自然との向き合い方について改めて考えさせられた。人間の生活圏に近づく熊の増加は恐怖を感じる一方で、その背景には人間側の環境変化や食料不足といった深刻な問題があることを知り、単なる「危険な動物」として見るだけでは不十分だと気づいた」といった声が上がっていました。

今後も、野生動物と私たちとの関わりについて、学びを深めていきたいと考えています。佐藤先生、ありがとうございました。

【森林科学科】林業系公務員セミナーを開催

12月4日、森林科学科では林業系公務員を希望する2年生を対象に林業系公務員セミナーを実施しました。

北海道の森林のうち、55%が国有林、11%が北海道有林で占められており、森林科学科で学んだ後の進路として、多くの卒業生が林業系公務員を選択しています。

今回は林野庁北海道森林管理局、北海道水産林務部より講師をお招きし、それぞれの組織の業務内容や仕事のやりがい、休日のリフレッシュの仕方、公務員試験に向けて取り組むべきこと、などについてお話いただきました。

参加した生徒たちからは、「実際に働いている人たちからお話を聞いたので良いことばかりでなく、大変なことなど本当のところを教えていただいたのでとても参考になった」「どの課に入るのかによって仕事内容が大きく違うことがわかった。どちらの職場も楽しそうな雰囲気だと思った」といった感想があり、今後試験に向けての学習に向かう決意を新たにしたようでした。

今回講師として来校していただいた4名のうち、3名が本校森林科学科の卒業生とのことで、改めて多くの先輩たちが森林林業分野で活躍されていることを知る機会となりました。来校いただいた講師の皆様、ありがとうございました。

【森林科学科】2年生放課後木工実習

1年生の木箱製作に続き、2年生は椅子づくりに取り組んでいます。準備作業として、授業時間を利用して角材の鉋がけ、丸のこ盤による材の切り分けなどを実施します。同時に、鉛筆で穴を開ける位置を記入していきます。

1年生の時には使用しなかった電動工具を使用した加工が多くなっています。

11月25日を皮切りに4班に分けて3日ずつの実習で組み立てていきます。

1日目 脚部の組み立て 脚になる材と水平になる材を鳥居のように組んで、強度を出します。直角の精度がポイントになります。

2日目 立体化

1日目に組んだ2つの部品を渡すように4枚の板で固定します。ここも垂直が保つのが重要です。また、板をネジで固定する際に板がずれないようにしっかり押さえることやインパクトレンチに力負けしないのが難しいのです。

工具の数が限られているので、待っている間、電動工具が届かない部分にヤスリがけを行っています。

座面の取り付けができたら、ネジ穴を隠すためにダボという丸木を打ち、頭を平らになるよう、特殊なノコギリで切り取っていきます。

3日目 電動サンダーで外側を仕上げ、最後に紙やすりによる内側の最終仕上げ。完成となります。出来映えを評価したら、清掃・器具点検を行い終了。

お持ち帰りとなります。大事にしてくださいね。また、家に帰ったら実習記録を書くのも大切な実習です。

【森林科学科】3年生最後の演習林実習

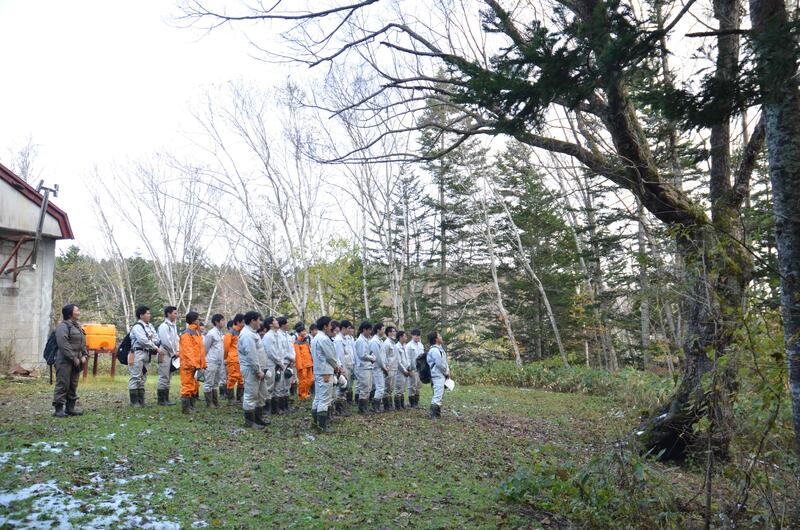

10月30日、3年生が高校生活最後の演習林実習を行いました。前日の月形は雪が降り、林内には少し雪の残る状態でしたが、それぞれの専攻班に分かれて、看板の設置や殺鼠剤の散布、取り残したデータの収集を行いました。

この日は、3学年を通しても、無雪期の最後の演習林実習であったため、春の演習林実習開始と同様に宿舎前にあるご神木にHR会長がご挨拶しました。

3年間無事に実習を終えて、皆いい顔してます。

終了後はお待ちかね!月形町の皆楽公園で皆でバーベキュー!

まずは、農業クラブ代表幹事からのいただきますでスタート。

炭火を囲みながら、担任の先生を交えてこれまでの実習を振り返りました。

3年生の皆さん、3年間の演習林実習でとても逞しくなりましたね。卒業まで、悔いのない高校生活を送ってほしいと思います。

胆振東部地震の現場などを視察

10月24日、森林科学科2年生は、胆振東部地震で山崩れによる甚大な被害を受けた山林をどのように再生しているのか、その現場を視察に行ってきました。

現場は、安平町瑞穂ダムの上流で、元々広葉樹の天然林だったところです。空知総合振興局林務課の西村様より、被害の規模や状態や再生までの順序を説明していただいた後、胆振森林室の皆様にも加わっていただき質問の時間となりました。そして、再生にどれだけの手間や予算がかかっているかということを知り、改めて地震の被害規模がいかに大きかったのか、そして、その現場に足を踏み入れることができた貴重な体験であることを改めて実感しました。

その後、現場を少し歩き、平坦地にはトドマツ、斜面にはカラマツというように樹種を使い分けていることを確認したり、ドローンで上から被災地の様子を広域的に見せていただきました。また、再生に関わる北海道職員の皆様の仕事についても知ることができました。

午後は、二酸化炭素をより吸収する樹種として注目されているクリーンラーチの採取園を視察させていただきました。カラマツとグイマツの交配種であるクリーンラーチですが、苗の生産が追いついていないことや、クリーンラーチとはどのようなものか、どのように種子の採取を行うかなどの説明と観察を行いました。

全体を歩いて、カラマツとグイマツの母樹を確認したり、見分け方などを教わりましたが、まだ種子ができるまで10年ほどかかるため、樹木の命の長さを実感しました。

また、今回の視察は、株式会社北海道アルバイト情報社様によるコーディネートにより、実施することができました。毎回、色々な方々に大変お世話になっております。この場を借りてお礼申し上げます。

樹木診断出前授業を実施

10月16日、森林科学科2年生は株式会社森林環境リアライズの方々をお迎えして、樹木診断についての出前授業を受けるという貴重な機会を得ました。

樹木医の池ノ谷様のからの講義の後、実際に校内にあるシダレヤナギ3本を実際に診断しました。目視で教わった診断ポイントを基にして、3本中最も危険度の高い木を推測します。その後、最も危険度が高い木について、空洞や腐朽、根本の空洞などと、詳しく観察していきます。樹幹をたたいて音から内部の様子を推測したり、根本の空洞を確認するなどを体験させていただきました。

最後には、木材の硬さを図る高価な機械の使用法を見せていただき、樹幹内部の様子をモニターで観察させていただきました。

天気は雨模様で、少し作業しにくい環境でしたが、樹木診断という難しいテーマでも、自分たちに取り組める内容があるということを知るよい体験となりました。

【森林科学科】森づくり勉強会に参加

10月20日、空知総合振興局森林室が主催する令和7年度森づくり勉強会に森林経営班3年生4名が参加してきました。テーマは「スマート林業」です。作業の効率化や労力軽減のためには、森林林業の分野でもICTの活用は不可欠です。

まずは、ipadを使っての森林調査を体験。演習林では輪尺やワイゼ式測高器、超音波測高器を使っていますが、mapryというソフトを使うと画面をかざすだけで、胸高直径や樹高を測定することができるという優れものです。

続いて、GNSS測位による位置情報を活用した植栽体験です。GISソフトで設定した場所に植栽用の機械を誘導し、決められた場所に苗木を植栽します。こちらは思ったよりも機械が重く、植え穴をあけることに苦戦しました。

この日は、道内各地で初雪のニュースがあり、会場となった芦別市でも遠くの山には雪が見えました。 地元の林業事業体や市町村の皆様と一緒に勉強会に参加し、新たな刺激を得ることができました。今後の専攻班活動に活かしていきましょう!

【森林科学科】3年生演習林実習の調査活動

9月26日、10月3日と2週にわたって3年生の演習林実習が行われました。3年生の演習林実習は、4つの専攻班に分かれてそれぞれ自分たちが設定した課題の解決に向けて活動を行っています。今回は森林経営班の活動についてご紹介します。

森林経営班では、月形演習林のトドマツ人工林において、樹木の伐採後に、自然の力を使って森づくりをする方法について研究しています。

こちらの画像は、360度カメラを使って森林の写真を撮影し、どのくらい上空が開いているのか(開空度)をフリーソフトを使って解析していきます。

森の明るさとその林床に生える稚樹の関係について調べています。

こちらはトドマツ人工林内にどのくらい広葉樹が侵入しているのかを調べています。半径5mの円を設定し、その中に入るすべての樹木の直径を測定し、GPSで位置を記録していきます。

普段行かないような奥の森まで進むと、何本もの萌芽枝(ひこばえ)が出たホオノキに出会いました。この株の大きさ、普段手入れをしている森ではなかなか見たことがありません。

3年生の演習林実習も残り1回となりました。最後まで、怪我なく安全第1で実習を終えましょう!

岩農フォルダ

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

1 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報.pdf

121

|

2025/08/08 |

|

|

2 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報 (全道1位).pdf

88

|

2025/08/08 |

|

|

3 R7 全道技術競技大会(岩農) 審査講評.pdf

58

|

2025/08/08 |

|

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。