森林科学科の様子

【森林科学科】2年生 秋の苗畑実習

長く厳しい北海道の冬に備えて、森林科学科の苗畑では晩秋のこの時期に様々な実習が行われます。

【仮植】

昨年、種まきをしたコナラの苗木を、冬の寒風や積雪から保護するために仮植を行いました。数年後には校地内に植栽し、20年後にはシイタケ原木となる予定です。

【ニオイヒバの冬囲い】

駅前通りに面したニオイヒバの生垣が雪で枝折れしないように冬囲いを行いました。

【トドマツの製材】

演習林実習で自分たちが伐倒し、山から運んできたトドマツの製材を行いました。製材機は今年入ったばかりの新品です!

丸太から4面を落とし、角材にしていきます。

製材した材は、1年間乾燥させ翌年の木材加工実習で使用されます。

【薪割り、チップ化】

製材で出た端材は薪割り機にかけ細く割り、さらにチッパーにかけ、細かく砕きます。

細かく砕かれた木片(チップ)は、見本林の通路や演習林のぬかるみに敷き詰められます。伐倒した丸太は、板材、チップと姿を変え、無駄になるところがなくすべて有効活用されます。

これにて、外での苗畑実習もひと段落。

次は木材加工実習が本格化していきます。

【森林科学科】2年生視察研修を実施

11月14日、森林科学科2年生は視察研修として美唄市にある北海道立総合研究機構 林業試験場と江別市にある森林総合研究所 林木育種センター北海道育種場を訪問しました。

林業試験場では、「樹木の香りについて」「森林害虫について」「発芽能力の優れた種子を取るために」をテーマに4名の講師の方よりお話をいただきました。

樹木の葉に水蒸気をあて抽出したフローラルウォーターには、鎮静、覚醒、幸福感など様々な効果があります。皆、思い思いの樹木のブレンドでオリジナルの香りを持ち帰りました。

害虫について、種子の採取についても、森林林業にまつわる最新事情のお話が多く、皆積極的に質問をしていました。

林業試験場にあるメタセコイヤも綺麗な黄金色に。

午後から林木育種センターに移動し、北海道における林木育種についてお話を伺いました。

トドマツやアカエゾマツはさし木が難しく、接ぎ木での繁殖が一般的とのことです。

12月からは、2年生も専攻班活動が始まります。今回の経験を今後の研究活動に生かしてほしいともいます。

【森林科学科】2年生林業系公務員セミナー

11月28日(木)公務員林業職の仕事の内容について詳しく知るために、林業系公務員セミナーを実施しました。当日は2年生のうち15名が、林業職の仕事を知るために出席しました。また、そのために、林野庁北海道森林管理局と、北海道庁、北海道庁空知総合振興局より本校に来校いただき、直接説明や質疑応答を行っていただきました。

林野庁北海道森林管理局からは総務企画部 増森様より、林業職の魅力や山の楽しさなどを動画なども含め説明していただきまさした。その後、本校卒業生でもある総務課 村田様から入庁から現在までの3つの職場での仕事や生活を紹介していただき、色々な質問に答えていただきました。

北海道職員の説明は、空知総合振興局産業振興部林務課

山田様、さらに空知総合振興局森林室 間所様からお話をしていただきました。休暇やお給料など、聞きにくい内容も話してくださいました。最後に、北海道庁水産林務部 渡邊様より、採用条件や試験について、また、林業職の必要性などについて説明をしていただきました。

講師の方々のお話から仕事に対する誇りややりがいがあふれ、生徒にもその熱気が伝わったようでした。公務員という進路に興味を持った生徒がその内容を理解し、努力を重ね、来年の今頃公務員への切符をつかんでいることを期待せずにはいられません。

さて、おかげさまで、現3年生の公務員志望者8名は、全員が試験を突破し、4名が北海道森林管理局、4名が北海道職員として、内定をいただいています。数年後に、OBとして説明に来てくれるよう、活躍してくれることを祈ります。

【森林科学科】公務員試験、結果速報!!

【森林科学科】トドマツ材をつかった工作椅子の制作

1年生に続き、2年生も本校演習林から伐り出したトドマツ材を用いて、放課後実習で木工実習を行いました。

今回のテーマは、「林産物利用」の授業で学んだ木材加工機械の利用方法の習得です。自動かんな盤、丸のこ盤、電動サンダ、インパクトドライバー、レーザー加工機を使って工作椅子を完成させます。

始めに自動かんな盤、丸のこ盤を用いて部材を切り出していきます。初めての電動機械の使用に、皆緊張気味です。

釘打ちは1年生の時に学んだことを生かして、金づちを打ち分け。

少しのずれもないように、慎重に座面の取り付けを行います。

電動サンダで磨いた後は、細かいところを丁寧に手で磨き上げます。時間をかけてやすり掛けをした椅子は本当に滑らかな肌触りです。

完成した工作椅子です!裏面にはレーザー加工機でそれぞれ思い思いの言葉を印字しています。

【森林科学科】空知管内林業就業セミナー開催

12月6日、空知総合振興局において森林科学科2年生を対象とした林業就業セミナーが開催されました。本セミナーは、空知地域林業担い手確保推進協議会により開催されています。

今年は初めての試みとして、「林業ってどんな仕事?」をテーマにトークセッションが行われました。生徒たちは「どんな人材を求めていますか?」「失敗した時や辛かった時にどのように対応していますか?」「家族と過ごす時間は十分にありますか?」などの質問をし、6名のゲストから回答をいただきました。

その後、各グループに分かれ、各事業体の業務内容や特色についてお話をいただきました。

生徒たちからは、「会社によっていろいろな考え方を持っていることを知った」「お話を聞き、実際に働いてみたいと思った」「働く上で大切なことを聞くことができた」といった感想がありました。今回の経験を踏まえて、今後、生徒たちは卒業後の進路について具体化していきます。

参加いただきました松原産業株式会社、玉田産業株式会社、堀川林業株式会社、有限会社スリースターズ興業、及川産業株式会社、有限会社黒田重機、合同会社おおにし造林、なかそらち森林組合、北空知森林組合の皆様、ありがとうございました。

【森林科学科】無印良品で木育ワークショップを開催

12月8日、森林科学科では無印良品コープさっぽろ岩見沢南店において木育ワークショップを行いました。

クリスマス間近のため、本校の伐った木の円板やどんぐり、まつぼっくりを使ってクリスマスオーナメントを作りました。

お絵描きコーナーや積み木コーナーもあり、子どもたちも楽しく遊んでくれました。

雪が降り足元の悪い中でしたが来店した皆さま、ありがとうございました。

【森林科学科】1年生冬季演習林実習

2月14日(金)に森林科学科1年生は冬季演習林実習を実施しました。内容は、積雪層の調査、および冬季ならではの観察や散策です。

①積雪層の観察:事前に雪崩の起こるしくみや危険性などを学習しましたが、実際にその層を観察します。

まず、2m幅の観察場所を決め、層を崩さないようにしながら、協力して掘っていきます。

断面を整えたら、絵の具をスプレーします。すると、縞模様が出てくるので、その位置や雪の硬さなどを調べ、記入していきます。色の濃いところが、雪崩が出やすい層です。左下の写真では、積雪深は1.9m近くありました。右下の写真は、積雪層を柱状にくりぬき、押してみて、どこで折れるかを観察しているところです。

②冬季の散策:昼食の後、演習林の南側を横切るようにして散策を行います。主に観察したのは、樹木の冬芽や耐える姿、動物たちの足跡や食痕などの生きている痕跡です。とは言っても、大半は歩くという行動です。スノーシューがありがたいです。

この日の最高点にて。晴れていれば、岩見沢の街も見えるのですが、この日は「雪時々晴れ間」見通せない感じでした。

森の音や空気を体感する時間も大切。雪の上で目を閉じて風や自然の音を感じとる時間です。普段は賑やかなクラスですが、1分間で、たくさん自然の力を吸い込みました。

山から下りてバスに向かおうとするとまた雪が強くなってきましたが、無事に実習を終えることができました。

【森林科学科】2年生冬季演習林実習

2月17日、1年生に続いて2年生も冬季演習林実習を行いました。

この日はとても暖かく、3月のような気候で雪もだいぶ重くなっていましたが、スノーシューが2回目となる2年生は、慣れた足取りで雪道を歩いていきます。

記念撮影は霧のなか

雪が大分湿っていたため、踏査の休憩中に作った雪だるまはあっという間に大きくなりました。

トドマツ人工林での標準地調査実習は、専攻班ごとに行ったため、皆チームワーク良く進めていくことができました。

調査終了後は、冬山のお楽しみ!たき火パン作りです。

生地を練り、自分の体温を利用して発酵させます。

皆で焼いておいしくいただきました!

2年生にとっては最後の冬山演習林実習でした。

また春からの演習林実習に向けて英気を養いましょう。

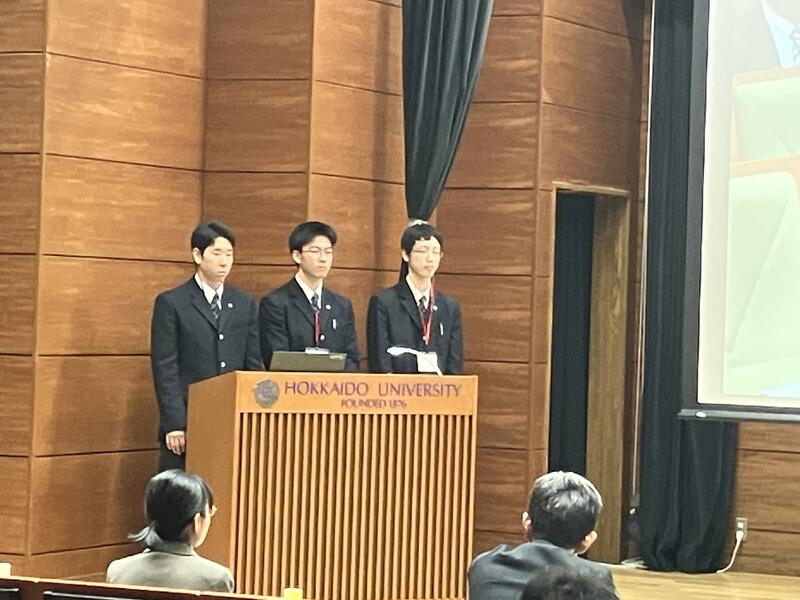

【森林科学科】北の国・森林づくり技術交流発表会参加

2月19日、北海道森林管理局主催「北の国・森林づくり技術交流発表会」に森林経営班の2年生3名が参加しました。

「岩農版 持続可能な森林経営を目指して~トドマツ林伐採後の森づくりを考える~」と題して、これまでの先輩たちの調査活動の成果を発表したところ、審査員の先生方より今後の研究活動の指針となるアドバイスをいただくとともに、優秀賞を受賞することができました。

森林科学科はこの4月で105年目の新入生を迎えます。先輩たちから代々引き継いだ月形演習林を、次世代により良い形で残していくためにこれからも研究班活動に取り組んでいきます。

岩農に関すること

・R7 年間行事予定.pdf

北海道教育委員会

・「学力向上」保護者向けページ

・学力・体力向上運動

・病気療養等の教育保障

岩農フォルダ

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

1 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報.pdf

115

|

08/08 |

|

|

2 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報 (全道1位).pdf

83

|

08/08 |

|

|

3 R7 全道技術競技大会(岩農) 審査講評.pdf

58

|

08/08 |

|

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。