森林科学科の様子

【森林科学科】林業就職説明会を実施

7月16日、空知地域林業担い手確保推進協議会主催「林業就職説明会」が本校で行われました。

当日は空知管内の林業事業体の皆様が来校され、林業への就業に関心を持つ森林科学科3年生の生徒が話を伺いました。また、説明者として本校森林科学科の卒業生が3名来校し、実際の業務内容や休日の過ごし方、学校での専門学習と仕事との関連性などについてお話をいただきました。

参加した生徒からは、「他業種とも迷っていたが今回の説明会で絞ることができた」「様々な企業の話を聞いて、自分がどんな会社に進みたいか明確になった」といった感想が聞かれました。

3年生の進路活動は夏休みから本格化します。進路の実現に向けて頑張ってほしいと思います。ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

【ご参加いただいた皆様】(敬称略)

南空知森林組合

玉田産業株式会社

堀川林業株式会社

及川産業株式会社

有限会社スリースターズ

北空知森林組合

栗山町農林課

【森林科学科】北海道削ろう会での木育イベント

6月28日(土)イベントホール赤れんがにて、第6回北海道削ろう会交流大会が行われました。この大会は、道内外の大工さんたちがかんなの薄削りの技を競うもので、2022年には全国大会がこの岩見沢で行われました。

森林科学科では木育ブースを出展し、ウッドボーリングと自然の木をつかったネイチャークラフトを行いました。

ネイチャークラフトでは、一般の方はもちろん、プロの大工さんにも体験していただき、見事な作品を作られ、こちらが勉強になるほどでした。

自分たちもかんな削りを体験。これまで扱ったことのないヒバの材の削りましたがなかなか難しい。匠の技にふれる貴重な1日となりました。

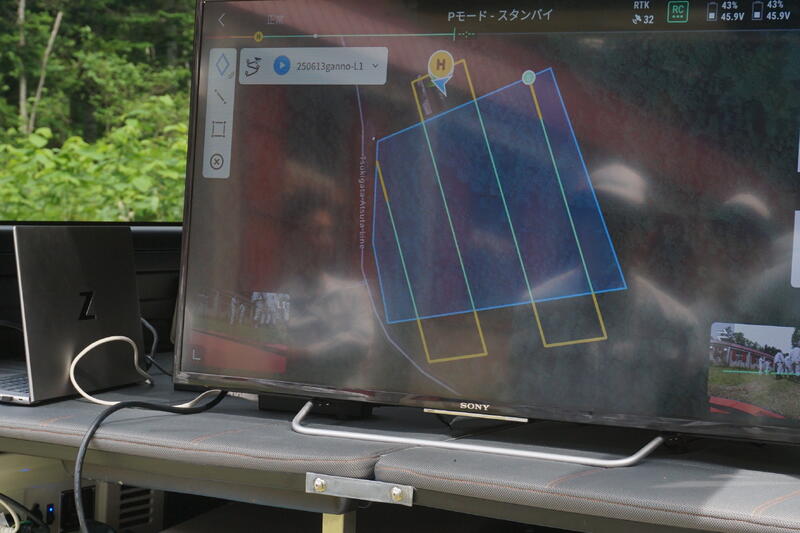

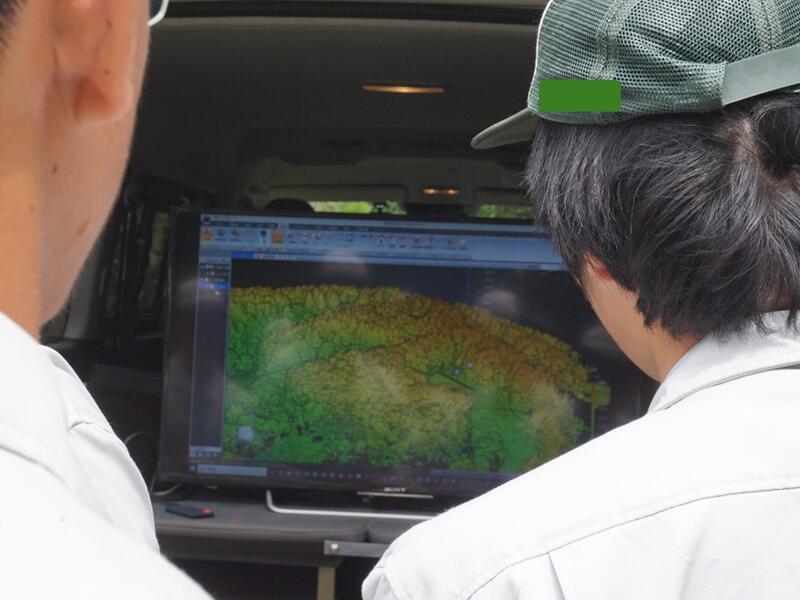

【森林科学科】ドローンを利用した森林測量

森林経営班は、宿泊演習林実習の2日目にレーザースキャナを搭載したドローンによる森林測量を体験しました。

この取り組みは株式会社砂子組様、ポルタ・ラボ株式会社様、株式会社ライブアス様のご協力の下、行われました。

あらかじめ飛行ルートを設定したドローンを演習林上で飛ばし、点群データ取得します。

人間が行えば何日もかかるような地形測量や樹高測定、その可視化があっという間に進められていきます。

森林経営班では文部科学省 DXハイスクール事業の一環として、月形演習林のデジタルデータ化を進めていく予定です。今後も地域の企業、団体の皆様のご協力の下、学習を進めていきます。

~おまけ~

この日は、本校森林科学科の卒業生が3名いらっしゃいました。月形演習林の宿舎には歴代の3年生が演習林で撮影した写真が飾られており、自分たちの代の写真を見つけて、皆さん思い出話に花を咲かせていました。30年以上前は宿舎下にある沢から水を汲み、お湯を沸かして入浴していたのだとか。

森林科学科は前身の林業科から数えると105年の歴史があります。100年以上続く森づくりのバトンが、在校生へとつながっています。

(写真は本人の許可を得て掲載しています)

【森林科学科】3年生宿泊演習林実習を実施

6月12、13日に森林科学科3年生が宿泊演習林実習を実施しました。月形温泉改修に伴い、1、2年生の時は当別町神居尻地区にある道民の森に宿泊していたため、3年生にとっては、最初で最後の月形演習林宿舎での泊まりになりました。

日中の実習は、各専攻班ごとに行いましたが、夕食はみんなでカレー、ハヤシライス、ホワイトシチューなど思い思いの料理を作りました。3年目ともなると、皆、手慣れたもので安定の手つきです。

夜は星空観察、夜の森の観察など宿泊演習林ならではのプログラムとともに、専攻班対抗木育カルタ大会を実施しました。

朝はラジオ体操からスタート。その後、野鳥の声を聞きながら散歩をし、かつて宿舎があった場所について説明を受けました。

各居室での1枚。2段ベットの8人部屋になっています。

昼食は自分たちが栽培したシイタケのハネ品を使ってシイタケ天ぷらうどん。みんなでおいしくいただきました。

終わってみれば、あっという間の2日間。皆さん、お疲れ様でした。

【森林科学科】山地防災研修を実施

5月30日、森林科学科3年生は北海道地すべり学会の皆様のご協力の下、山地防災研修を行いました。

はじめに当別町道民の森にある「治山の森」を訪問し、崩壊した山地の緑化や崩壊が予測される山地や渓流の保護を目的にに設置される床固め工、雪崩防止柵、土留工、スリットダムなどの治山工事や実際に地すべりが発生した道路などを見学しました。

生徒たちからは、工作物のメンテナンス方法や耐用年数、工事費用、設置場所を決める過程などについてたくさんの質問が出ていました。

午後からは、地すべり対策として施工されているアンカー工、集水井工を見学し、私たちの暮らしの安全を保つために、様々な地すべり対策工事がなされていることを理解しました。

最後に土壌層の観察を行い、地域の土壌がどのように成り立っているのか、土壌と植生にどのような関係があるのかについて学ぶことができました。

教科書の情報だけでは、なかなかイメージできない治山工事や地すべり工事について、実際の施工現場を見ることができ、より一層理解を深めることができました。お忙しいなか、ご準備いただいた北海道地すべり学会の皆様、ありがとうございました。

岩農に関すること

・R7 年間行事予定.pdf

北海道教育委員会

・「学力向上」保護者向けページ

・学力・体力向上運動

・病気療養等の教育保障

岩農フォルダ

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

1 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報.pdf

115

|

08/08 |

|

|

2 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報 (全道1位).pdf

83

|

08/08 |

|

|

3 R7 全道技術競技大会(岩農) 審査講評.pdf

58

|

08/08 |

|

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。