食品科学科の様子

【食品科学科】農業高校マルシェ参加

全道から農業高校11校が集まり、6/28㈯に札幌大通公園8丁目にて販売会を実施しました。食品や鉢花などを扱い、多くのお客様にご購入いただくことができました。遠方からお越しいただいたお客様につきましても、本当にありがとうございました。

【食品科学科】学校祭準備

来週行われる学校祭に向けて、販売商品の製造が行われています。暑い日が続く中でも、愛情込めて一生懸命製造を行っていきますので、ぜひ、学校祭でも食品科学科の学科展示にお越しください。

【食品科学科】2年微生物利用 畜産科学科施設見学

2年微生物利用の授業にて、畜産科学科にある「資源循環バイオ施設」を見学し、食品以外で微生物がどのような物に利用されているかについて学びました。

現在この施設では、微生物の好気性発酵を利用した、液体肥料の消化液が作られており、畜産科学科の試験圃場にて散布使用されています。

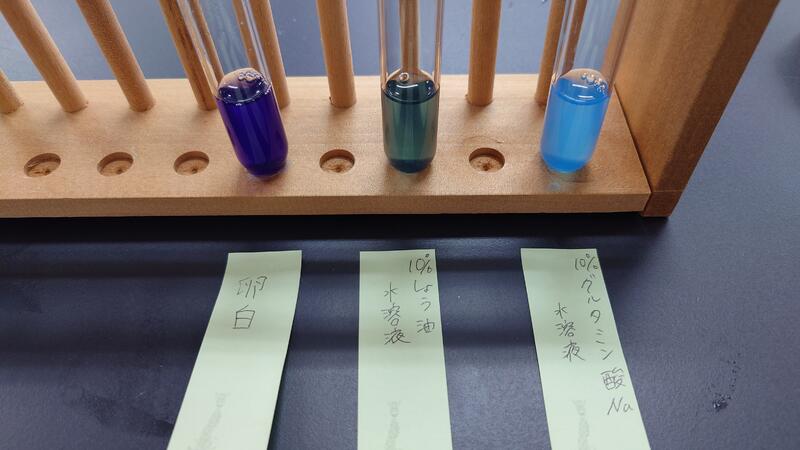

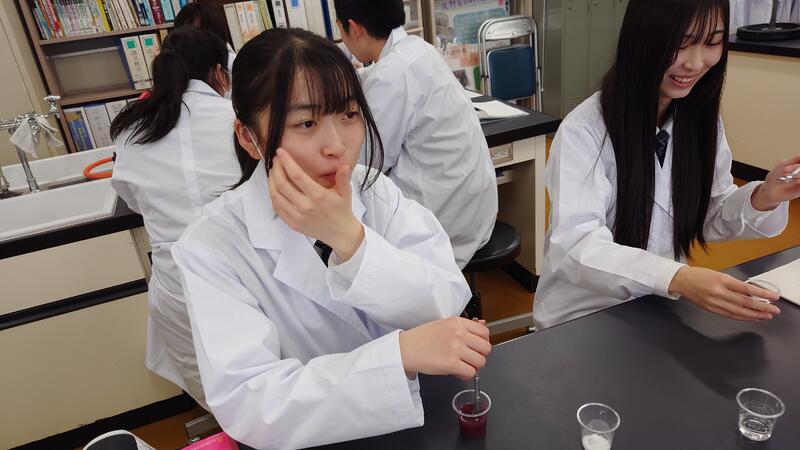

【食品科学科】3年食品化学 タンパク質の呈色 ビウレット反応実験

3年食品化学の実験にて、タンパク質の呈色実験「ビウレット反応」を実施しました。

ビウレット反応は、高分子化合物に反応する試薬を使用した、タンパク質がどの程度含まれているかを目視で確認出来る簡易実験です。卵白・醤油水溶液・アミノ酸の3つで比較を行い、製造工程を考えながら、その含有量について考察をしました。

【食品科学科】きな粉の製造

1年総合実習の時間で、前年度の先輩が栽培した大豆を使用し、加工服の着衣方法・衛生管理について学びながら、きな粉の製造を行いました。

1年生は農業と環境の授業にて、原料の生産を学ぶために大豆・水稲の栽培をしている最中です。今後、自分たちの栽培した原料を使用した加工が始まっていきます。

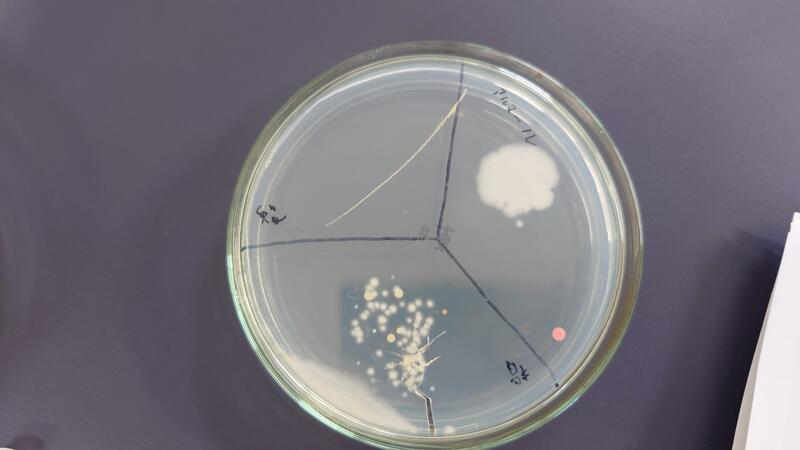

【食品科学科】2年微生物利用 手指等の菌検査

2年生最初の授業で、手指・髪・アルコール殺菌した指の3種類の菌を培養し、人の身体にはどのくらいの菌が存在しているかを検査しました。

人それぞれ菌の出現は異なり、黄色やピンク色と様々な菌が出現しました。今後は、この結果を基に「衛生管理の大切さ」に関連付けて勉強を進めていきます。

【食品科学科】グリーンフェア終了

令和7年度のグリーンフェアも無事終了することが出来ました。

今年度は雨天の中での実施だったため、暖かい味噌汁の試食が講評でした。

また、販売物は全て売り切る事が出来ました。朝早くからお並びいただいたお客様も多く居ましたが、希望の商品を購入出来なかった方も多くいらっしゃいました。

6月13日(金)14:00~校内のアンテナショップにて販売が開始します。今回ご購入いただけなかったお客様は、是非アンテナショップにて本校加工品をご購入ください。お待ちしています。

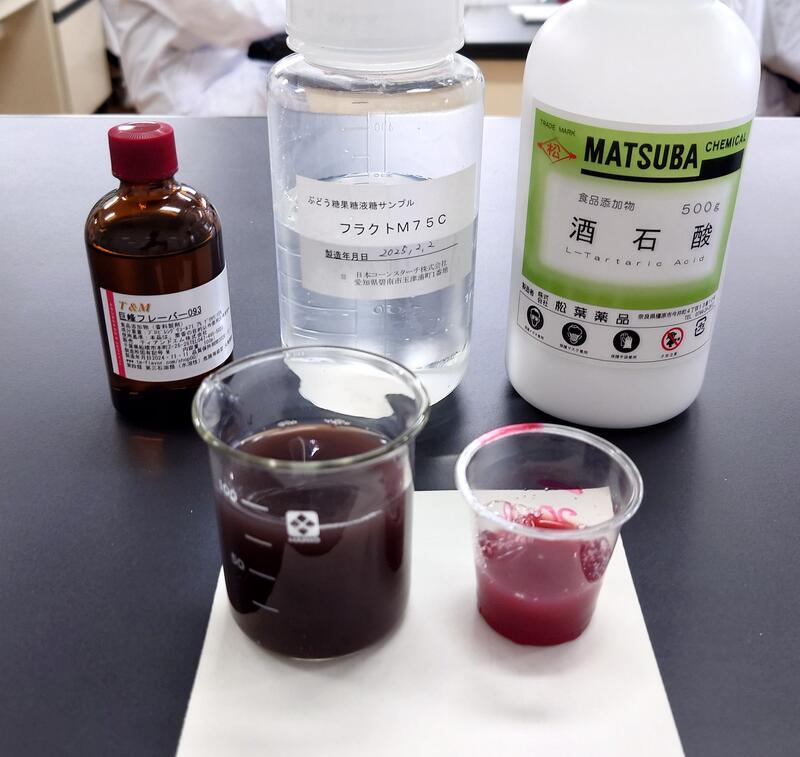

【食品科学科】1年食品製造 コピー食品・廃棄物を有効活用

本日、1年食品科学科の食品製造の授業にて、コピー食品の座学の派生から、「廃棄物を商品に変える」授業を実施しました。

味噌の製造などで出るダイズの煮汁を希釈し、糖類・酸・巨峰フレーバーの順に添加していきながら、「ブドウジュース」を作る実験を行い、味や五感の感じ方の変化を体感しました。

最初は「豆臭い」「健康的な味」などの評価でしたが、巨峰フレーバーを添加した際は、ジュースとしか感じられない事に驚く生徒が多数いました。最後には、おいしいと思えるブドウジュースを作ることが出来ました。

今後も学びを深め、人の味覚の不思議や原理について更なる興味を持ってもらえればと思います。

【食品・畜産・生活科学科】食品衛生責任者養成講習会 実施

先日、食品衛生責任者養成講習会を実施しました。

「食品衛生責任者」とは、飲食店や食品製造業、食品販売店などの営業施設において、施設の衛生管理を担う責任者のことです。法令(食品衛生法施行規則)によって、営業者は営業施設ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。

将来、自営業や関連産業に就く際に指導できるよう、卒業までに知識を深化させて続けてください。

【食品科学科】1年生食品製造 黒大豆の煮汁を利用したジュース作り①

色素とpH、コピー食品についてなど、これまで学習してきた内容を踏まえて「廃棄する不要品を化学の知識で食べられるものに変える」授業を実施します。

今回は事前学習として、黒大豆に含まれるアントシアニンがpHによってどのように変化するか実験・観察を行いました。

次回は、フレーバーや液糖などを添加して「嗜好性」を高め、より「ブドウジュース」に近づける実験です。どの班がよりおいしいジュースを作れるか、楽しみですね。

食品科学科については以下のインスタグラムをご覧ください。

岩農に関すること

・R7 年間行事予定.pdf

北海道教育委員会

・「学力向上」保護者向けページ

・学力・体力向上運動

・病気療養等の教育保障

岩農フォルダ

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

1 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報.pdf

116

|

08/08 |

|

|

2 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報 (全道1位).pdf

83

|

08/08 |

|

|

3 R7 全道技術競技大会(岩農) 審査講評.pdf

58

|

08/08 |

|

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。

インスタグラム

インスタグラム