森林科学科の様子

【森林科学科】2年生シイタケ原木栽培実習

森林科学科では、シイタケの原木栽培を行っています。4月21日からの4日間、2年生の放課後実習で、植菌を行いました。

まずは、穴を開けるための印をつけていきます。

穴の配置が意外と難しい。

続いて、菌を植える穴を開けていきます。電動ドリルを使用し、一穴2秒の早業です。

穴を開けたら、菌を植え付けていきます。形成菌というタイプを使用し、手で簡単に植え付けできます。深さが大切なポイントです。

この後、菌がしっかり原木に入るまで、2ヶ月。その後、学校林に移して、ゆっくり成長を待ちます。最初のシイタケ発生は、来年の春となります。

5月10日本校グリーンフェアにて販売するのは、昨年度、現在の3年生が植菌した原木(ほだ木)です。他にも木工品など多数販売いたしますので、是非ご来場ください!

【森林科学科】シラカバ樹液の採取

森林科学科3年生は、新年度を迎え専攻班活動がスタートしました。森林経営班では、この時期だけとれるシラカバ樹液を採取しました。シラカバは月形演習林に多く生育している北海道の代表的な落葉広葉樹です。

これから葉を開き活動を開始するために、シラカバの根が盛んに土中の水を吸い上げているところ、ドリルで幹に穴を開けて、ほんの少し樹液をいただきます。ドリルをいれると、あっという間に樹液が染み出てきました。

一晩待つと、タンクの中には無色透明の樹液が入っていました。試しに飲んでみるとごくわずかに甘みを感じます。この樹液は、今後の活動の中で利用する予定です。

久しぶりに見本林に入ったせいか、エゾリスも私たちのすぐそばに寄ってきました。

雪が溶けた後には、大量のどんぐりが。エゾリスの貯食でしょうか。

見本林にはようやくフクジュソウやエゾエンゴサクが咲き始めたところです。これから本格的な春を迎えると、苗畑の実習が始まります。

【森林科学科】パラグアイ カアサパ農業高校とのリモート交流授業

3月12日、森林科学科2年生はパラグアイ カアサパ農業高校とリモート交流授業を行いました。

パラグアイとの時差は12時間、こちらが朝9時のところ、カアサパ農業高校は全寮制のため、1日の日課が終わった夜の9時から開催していただきました。

この日のために森林科学科2年生は簡単なスペイン語を覚え、緊張した面持ちでしたが、カアサパ農業高校生たちの明るさ、好奇心の旺盛さに自然と緊張もほぐれたようで、筋肉自慢大会、グアラニー語講座、歌の披露などもあり、お互いの国や文化や学校生活について質問の尽きない交流会となりました。

生徒たちは「私たちもスペイン語も準備していたが、カアサパ農業高校の皆さんも日本語を話してくれてうれしかった」「日本とは違う文化や価値観があり新鮮だった」「話す言葉は違ってもジェスチャーで伝わることがある」「違う国の人と話すことがこんなに楽しいなんて知らなかった」「自分も海外に行ってみたい」といった感想がありました。

この交流授業はJICA海外協力隊としてカアサパ農業高校に派遣されている嶺元麻帆さん(北海道帯広農業高校教諭)のご協力の下、本校サッカー部のサッカーボールが、カアサパ農業高校に送られたのが縁で実施できました。

カアサパ農業高校の皆さん、嶺元さん、ありがとうございました。

【森林科学科】祝!卒業

森林科学科では、3年前よりヒノキの削り華(カンナで薄く削った木材)を使って、卒業する3年生に向けて削り華コサージュをつくっています。材料を提供してくれるのは、本校卒業生の大工さんです。

今年も仕事の合間を縫って、材料を提供していただき、2年生が分担して作業を進めました。コサージュを作り、土台となる木材を切り、レーザー加工をし、やすりをかけ、完成です。

新しい世界へ一歩踏み出す3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。

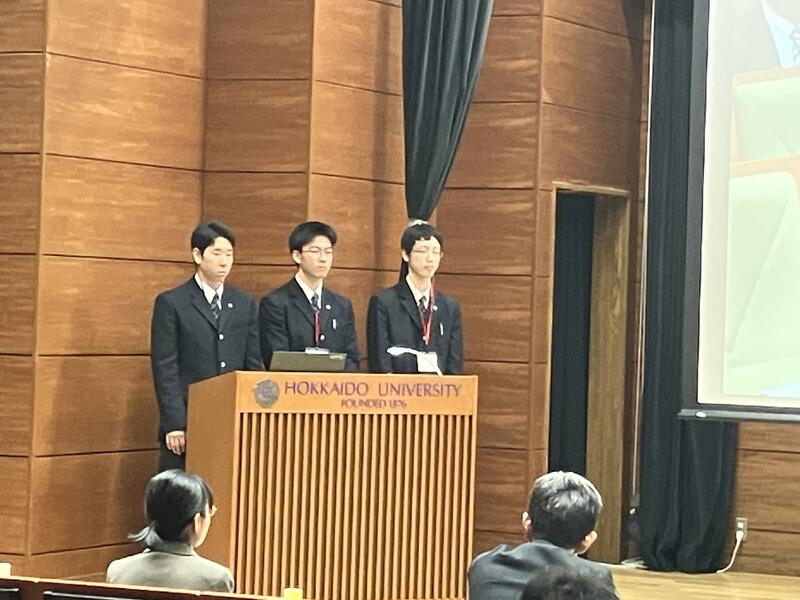

【森林科学科】北の国・森林づくり技術交流発表会参加

2月19日、北海道森林管理局主催「北の国・森林づくり技術交流発表会」に森林経営班の2年生3名が参加しました。

「岩農版 持続可能な森林経営を目指して~トドマツ林伐採後の森づくりを考える~」と題して、これまでの先輩たちの調査活動の成果を発表したところ、審査員の先生方より今後の研究活動の指針となるアドバイスをいただくとともに、優秀賞を受賞することができました。

森林科学科はこの4月で105年目の新入生を迎えます。先輩たちから代々引き継いだ月形演習林を、次世代により良い形で残していくためにこれからも研究班活動に取り組んでいきます。

岩農に関すること

・R7 年間行事予定.pdf

北海道教育委員会

・「学力向上」保護者向けページ

・学力・体力向上運動

・病気療養等の教育保障

岩農フォルダ

| 名前 | 更新日 | |

|---|---|---|

|

1 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報.pdf

115

|

08/08 |

|

|

2 R7 全道技術競技大会(岩農)結果速報 (全道1位).pdf

83

|

08/08 |

|

|

3 R7 全道技術競技大会(岩農) 審査講評.pdf

58

|

08/08 |

|

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。