森林科学科の様子

【森林科学科】北海道植樹祭の様子

5月19日(日)苫小牧市 苫東・和みの森で開催されました、「北海道木育フェスタ2024 第74回北海道植樹祭」に森林科学科2・3年生20名が参加しました。

参加といっても、生徒の役割はおもにスタッフとしての式典や植樹のサポートです。式典では、「緑の宣言」を行う児童たちの先導役、植樹の場面では植樹を行う参加者の皆さんへの苗木の配布や片付け、獣害防止用のネットを取り付ける棒の設置、植樹後の点検等の仕事を受け持ちました。

同時に、木育ブースでは、参加者のみなさんの記念にトドマツブロックのマグネットの製作コーナーを展開。参加記念の文字を焼き付けたブロックをやすりで仕上げて、磁石を貼るという作業ですが、訪れた参加者の皆さんはとても集中して取り組んでくださいました。

みなさん、お疲れ様でした。

【森林科学科】1年生初めての演習林実習

森林科学科1年生は5月29日(水)に初の演習林実習を行いました。今回の目標は、まず「森を知ること」です。天然林・人工林、針葉樹・広葉樹など、基礎的な分類や動物の痕跡、場所ごとに森の環境が違うことなどを体感しました。また、身を守るための決まり事やその理由なども理解することができたようです。

当日は雨の予報でしたが、どうにか雨に当たらず無事に帰ってくることができました。

次回からは、実際に森林を守るための実習が始まります。これからもケガなく事故なくがんばりましょう!

【森林科学科】山地災害から命や財産を守るために~山地防災教室を開催~

森林科学科3年生(3F)は5月31日(金)に、北海道地すべり学会様のご指導のもと、「令和6年度山地防災教室・野外巡検」を開催しました。

この研修は、水源山地において森林を保全・育成することで土砂災害の防止や洪水の緩和など、森林の公益的機能を発揮する治山事業について、実際に現地を見ながら学んでいくことを目的としています。

当日は当別町にある「治山の森」を中心に、渓流工事や山腹工事など、教科書に掲載されているものを自分たちの目で確認し、教えていただきながら、地すべりの大きさや強さを実感しました。

毎年、ご協力をいただいている、北海道地すべり学会の皆様には心より感謝申し上げます。

【森林科学科】3年生最後の宿泊演習林を実施しました!

森林科学科3年生(3F)は6月13日(木)から14日(金)にかけて、宿泊を伴う演習林実習を実施しました。今年度の宿泊実習は、演習林宿舎ではなく、事情により道民の森(神居尻地区)コテージの利用となりました。

3年生の実習は主に4つの専攻班に分かれて、プロジェクト活動を実践します。各班とも、広大な演習林内をたくさん歩いて、たくさん汗をかきながら、今日まで身に付けた知識や、機械を扱う技術など、学びをフル活用させた実習となります。

夕食後には、合同学習会を開催したり、その後の自由時間では友達と色んな話で盛り上がったりと、思い出いっぱいの実習となりました。

次回の演習林実習は7月19日(金)の予定です。

【森林科学科】1年生演習林下刈り実習

6月19日(水)森林科学科1年生は、演習林での下刈り実習を実施しました。1回目は見学的な内容でしたので、これが実質的に初の実習となります。

下刈り鎌(大鎌)は、刃が人の顔以上ある大きな鎌で、植栽した苗木に光が当たるように周りの草を刈っていく保育作業です。植栽した苗木の目印を確認して、草だけを刈っていきます。今回実施したのは、カラマツを主体とした植栽地とミズナラの植栽地。それぞれの目印と葉などの特徴を確認してから、刈り始めます。何本かの木を守っているうちに樹木も刈り方も身について、山もすっきりとしました。

協力して木を守ることができた実習でした。

【森林科学科】2年生インターンシップ実習終了

6月26~28日の3日間、森林科学科2年生がインターンシップ実習を行いました。今回受け入れいただいたのは、空知森林管理署、空知総合振興局林務課・森林室、玉田産業株式会社、松原産業株式会社、武部建設株式会社、北海道セキスイハイム工業株式会社、及川産業株式会社、嵯峨秀栄測量設計株式会社、南空知森林組合の皆様です。

学校では経験できないドローンやグラップルやハーベスタの操作、伐木後の検知作業、エゾヤチネズミのトラップ設置、住宅部材の製造、職員の方々との懇談など様々なプログラムを体験し、全日程を終了することができました。

終了後の生徒たちからは「改めて自分の進路目標に向かって頑張ろうという気持ちになった」「働く上で大切なのは、自分なりの楽しみを見つけること、チームワークや人とのコミュニケーションの取り方だと思った」「卒業後の進路について悩んでいたが、職員の方々と話を聞き、もっと柔軟に考えて良いことが分かった」などの感想が上がっていました。今後、自分の進路実現に向けて、一層学校生活をより良いものにしてくれると思います。

ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

【森林科学科】木育班、活動始めました。

森林科学科3年生の木育班では、今年度も岩見沢市内にある、日の出保育園様と連携した木育体験活動を行っています。

第1回の木育活動では、高校生と園児の皆さんが仲良くなることを目的に、ヒノキの薄板を用いたネームプレートづくりをしたり、ギターが得意な生徒がいたため、みんなで「さんぽ」を唄ったりと、和やかな雰囲気で活動が始まりました。

そして、今回の木育活動の目的は「耳を澄まそう」です。

クイズ形式で森の中にいる動物たちの鳴き声を聞き比べ、子どもが想像していた「声の違い」を確認しました。

第2回の活動では、実際に本校に園児を招き、見本林内で遊びを通じたフィールドゲームに挑戦です。もちろん、コーディネーターは木育班の高校生が自分達で考えたゲームとし、「色」や「手触り」を大切にした木育活動を行っています。

このような専門学習の機会を通じ、「意見」として自らの考えや抱負をまとめた生徒が農業クラブの意見発表大会に出場し、着実に駒を進め、全道大会への出場が決定しました!

このように、今年度の木育班は地域の皆様にお世話になりながら、探究活動を展開しています。

【森林科学科】空知管内林業就職説明会を開催

森林科学科3年生は、7月8日(月)に空知管内林業就職説明会を本校で開催しました。この説明会は、若年労働者の林業への参入を促進することを目的に実施され、主催は空知地域林業担い手確保推進協議会様によって行われています。

当日は、全6ブースに分かれて、各企業等の説明を受け、自身の進路決定の参考としていました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

【ご参加いただいた皆様】※敬称略

あしべつ未来の森協同組合 <芦別市>

堀川林業(株) <三笠市>

及川産業(株) <岩見沢市>

(有)スリースターズ興業 <雨竜町>

千歳林業(株)岩見沢支店 <岩見沢市>

(有)黒田重機 <栗山町>

【森林科学科】2年生 演習林でのチェーンソー、刈払い機実習をスタート

7月18日、森林科学科2年生が今年度2回目の演習林実習を行いました。今回より2グループに分かれてチェーンソーと刈払い機の取り扱いについて学びます。

演習林は、学校とは異なり傾斜地や足場の悪い場所が多くあります。そのような場所での実習を通して、実践的なチェーンソー、刈払い機の操作技術を身に着けていきます。

暑い中の実習でしたが、皆、よく頑張りました。このような経験の積み重ねが、安全に機械操作を行うための糧になっていきます。

【森林科学科】夏休み前のひと踏ん張り!~3F演習林実習を行いました!~

森林科学科3年生(3F)は7月19日(金)に、第4回演習林実習を実施しました。今回の実習もそれぞれ選択している4つの研究班に分かれた実習内容となります。

当日は、熱中症対策を万全にしながら、各班は精力的に取り組んでいました。今回はその一コマをお伝えします。

<森林経営班の様子>

演習林をさらに詳しく把握するため、森林調査を行いました。

<森林立地環境班>

演習林内で掲示教育を推進するための看板設置が完了しました。

<森林資源活用班の様子>

間伐材を活用した林道修復を目指し、原木を運びました。

<木育班>

刈払機やチェーンソーを使用して草木で繁茂してしまった林道を整備しました。

3年生の演習林実習も全7回のうち半分が終了です!

一つひとつの学びが卒業へのカウントダウンに繋がっていきます。

【森林科学科】資格取得 小型フォークリフト

夏休みに入ってすぐの7月24日(水)~26日(金)、森林科学科では、小型フォークリフト特別教育が行われました。この講習は講義1日(全体)、実技1日(3年生と、1,2年生が1日ずつ)で行われ、フォークリフトを使用した作業を安全に行うための基礎的な内容です。暑い中の講習でしたが、森林科学科生徒1~3年生、合計22名が講習と実技の規定時間をクリアし、資格を取得することができました。

実技①まずは走行。指定されたコースを前進、後退を交えて、正確に走るのが課題です。

積載重量1トン未満の小型機械ですが、自動車の運転経験もないため、ほとんどの生徒は、戸惑ってしまいましたが、少しずつ慣れ、無事に終えることができました。

実技②フォークリフトは、大きく言うと安全に荷物を持ち上げ、運び、下ろすという流れです。それぞれに安全ルールが定められているので、それをクリアしながら課題をクリアします。

【森林科学科】MIKASA AMUSEMENT PARK OUTDOOR WORLD 2024に参加

9月7日(土)MIKASA AMUSEMENT PARK OUTDOOR WORLD 2024に参加しました。

出展内容はバードコールづくり。小枝を使って小鳥の声をまねできる魔法の道具です。(本当に鳥さんが来るのです)アウトドア好きの方にはきっと喜んでいただけると、自信を持って参加。ちびっ子たちを中心に沢山の方に体験していただきました。

さて作り方ですが、①木を選ぶ(樹種は5種類)②木を使いやすい長さに切る③ねじを入れる穴を空ける④ねじを入れ、回したら鳴る所を探す⑤鳴ったらストラップを付けて首から下げ、嬉しそうにする。という手順です。

鳴かなければ鳴くまで努力しました。

今回の参加生徒は1年生5名でしたが、お客さんが困っていることを理解し丁寧に優しく対応できました。

ということで、充実した行事と交流をさせていただき、感謝でした。

【森林科学科】1年生林業技術現場学習

9月11日(水)森林科学科1年生は、林業や木材産業の現場の現場体験学習を実施しました。はじめは、林業=伐採地に向かいました。卒業生も多々お世話になっている、千歳林業株式会社様が伐採している現場です。そこでは、伐採・枝払い・玉切り(専門用語ばかりですみません。木を切って、不要な枝を落とし、長さを揃えて丸太を切るという作業が1台でできるすごい機械です。)や、丸太をつかんで運ぶことができるグラップルという機械が活躍。その活躍ぶりを見学した後、実際に機械に乗って少しだけ体験しました。

←これがハーベスタ。

林業版収穫マシーン

いや万能です。

グラップル体験では、丸太をつかんでみる操作にも挑戦させていただきました。

次に訪れたのは、赤平市にある空知単板工業様。こちらでは、丸太から用途や要望に合わせた数多くの製品を製造。広い工場を6班に分けて詳しく説明していただきました。アロマなど新しい取り組みも目にして、木材産業の幅広さや可能性を知ることができました。

原料の丸太が角材状になる工程。自動化も進み効率的で安全性も高い感じがしました。

最終工程のひとつ。薄くスライスされた単板という製品が続々と生まれていきます。

1日かけて、原料生産と材としての利用の現場を見学させていただきました。これを機会に林業への興味がさらに高まったのではないかと思います。

見学にご協力いただいた各企業様や、ご指導下さった北海道林業機械化協会様、北海道庁水産林務部様、空知総合振興局産業振興部林務課の各職員の皆様、ありがとうございました。

【森林科学科】1年生宿泊演習林実習

9月19~20日(木・金)、1年生は初めての宿泊演習林実習を実施しました。

初日は、演習林でのコンパス測量。32点ある測点間の角度と距離をポケットコンパスという林業ではお馴染みの器械で測っていきます。ある意味チームワークを試される場面ですが、どうにか乗り切りました。誤差が大きすぎると測り直しなのですが、みんな元気に走って再チャレンジしていました。

今回泊まるのは道民の森神威尻地区。夕食は自炊でカレーライス、自分たちで栽培したジャガイモの一部も加えたがっつり調理です。切りかたも個性満点でした。自分たちが作った分はしっかり完食しました。

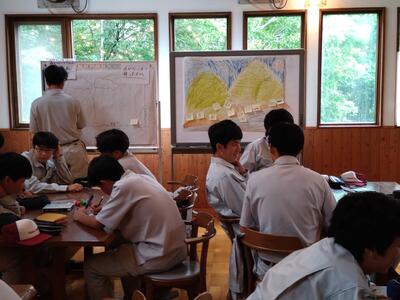

2日目は、TEC(当別エコロジーコミュニティ)の皆さんを迎えての特別講義。自分たちが描いた自然風景の絵に、人間の活動を加えていくと・・・深く考えさせられる内容でした。

その後、移動し植樹されたアカエゾマツの枝打ちを行いました。現場は道が管理している場所で、空知振興局林務課や石狩総合振興局森林室の皆さんが説明と指導に当たってくださいました。

4月に買った腰のこ、半分の生徒がデビュー戦でしたが、すぐに扱いにも慣れケガもなく作業を進めることができました。そして、宿命ともいえる松脂(まつやに)との戦い。松脂がつくと、摩擦で徹底的に切りにくくなるのです。2時間ほどの実習の中で、2~3回のヤニ取りタイム。これも経験です。

この経験が今後の実習や学校生活に生きてくることでしょう。

【森林科学科】2年生演習林での伐倒実習スタート

2年生の演習林実習では、いよいよチェーンソーでの伐倒実習が始まりました。

56年生の直径30㎝前後のトドマツを一人1本伐倒します。これまでの練習の成果を発揮してイメージ通りの伐倒ができるのか、皆、緊張の面持ちです。

伐倒後は、枝払い、玉切りと造材作業も行います。

玉切りした丸太は自分たちで運びます。成長の良い木はかなり太くなるので、皆で力を合わせて運びます。

丸太運びは体力と気力のいるつらい作業ですが、上級生に話を聞くと、不思議と一番思い出に残る実習のようです。今年の2年生はどう感じているでしょうか。

伐倒実習も残すところあと1回。全員が無事に伐倒実習を終えられるように、練習あるのみです。

【森林科学科】2年生宿泊演習林を実施

10月17日、18日と2年生の宿泊演習林を実施しました。

2グループに分かれ、伐倒実習と来年の植栽に向けた地拵えを行いました。

今回の実習で、2F34名全員が無事伐倒を終了しました。

かかり木処理も皆で力を合わせて一致団結。

地拵えチームは強力なササの茎に悪戦苦闘。

地拵え作業の休憩中に見る山頂からの絶景が疲れを癒します。

夕食のカレー作りは、昨年よりも皆上手にできたようです。

10㎏のお米をほぼ完食しました。

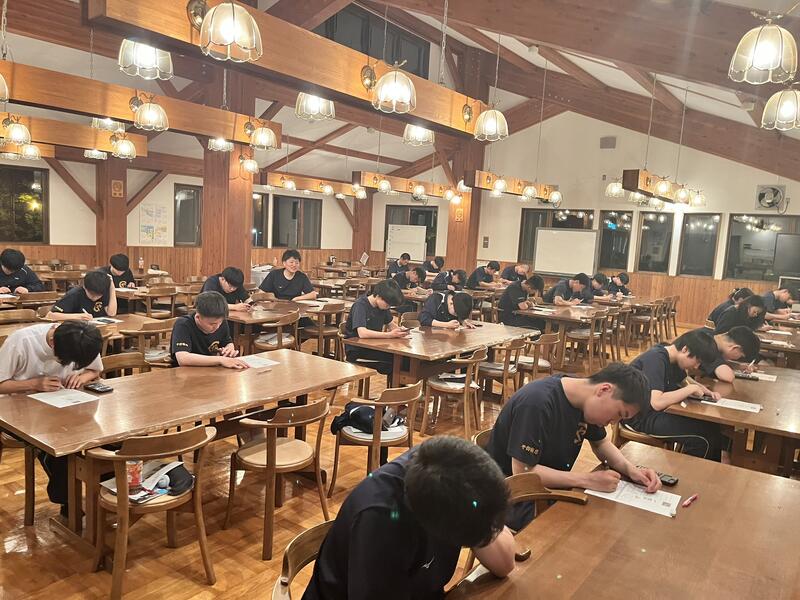

夕食の後は、明日の水準測量に向けて復習テスト。

合格後にのんびり休憩する生徒も。

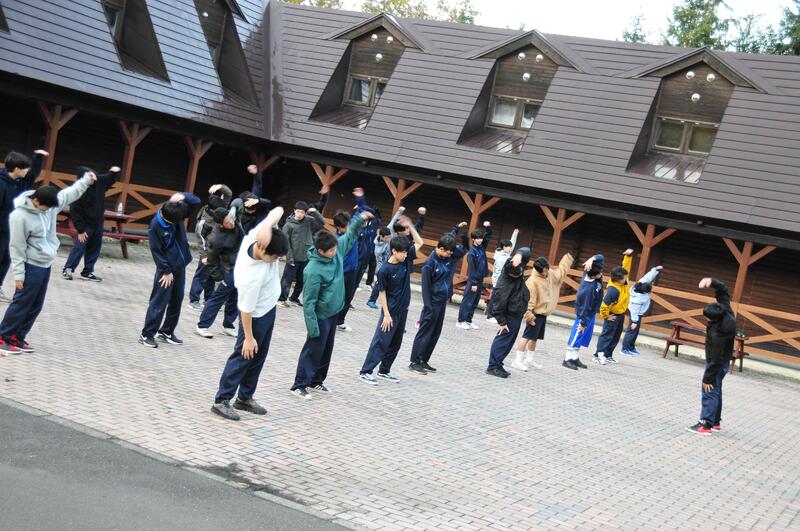

翌朝はラジオ体操で活動開始。

2日目の午前中は水準測量です。昨夜の学習が活かせるか。

チームで野帳の点検中。

お昼はあつあつうどん!冷えた体にしみわたります。

次回の演習林実習は積雪後の2月になります。

皆さんお疲れ様でした!

【森林科学科】3年生シェアリングネイチャーを体験

秋深まる学校見本林において森林科学科3年生がシェアリングネイチャーを体験しました。

シェアリングネイチャーとは、五感を使って自然を感じ、自然と触れ合う楽しさや自然との一体感を感じる活動です。今回は3つのゲームを通していつもとは違った角度で森林を体感しました。

【私は誰でしょう】

自分の背に貼られた動物は何か、皆に質問をしてその答えを見つけます。「何をエサにしている?」「足は何本?」「空は飛べる?」「体を大きさはどのくらい?」どんな質問をしたら答えが導き出せるのか、想像力を働かせます。

【森のビンゴ】

「ちくちくしたもの」「手のひらよりも大きな葉」「鳥の鳴き声」「虫のたべあと」「すべすべしたもの」等々、ビンゴカードに書かれた25のアイテムを探し出します。

風の音に耳を澄まし、地面をじっと見つめ、森の匂いをかぎつつ、ペアで森の中を散策しました。

【落ち葉キャッチ】

自然に落ちてくる落ち葉をキャッチ!簡単そうに見えて、風に乗って不規則に動く落ち葉をキャッチするのはなかなか大変です。みんなでじっと空を見上げていたので、写真を撮るのを忘れました。

地面には色とりどり、様々な形の葉が敷き詰められています。

シェアリングネイチャーは、年齢や知識、経験に関係なくだれでも簡単に楽しめるものです。普段は学習の対象である森林ですが、こんな関わり方があることも知る機会となりました。

【森林科学科】1年生視察研修in新十津川町

10月30日(水)森林科学科1年生は、森林資源を有効に活用した環境対策の好事例として新十津川町の各施設を見学してきました。

初めに新十津川町役場を訪れ、地元の木材を使用した町議会議場等庁舎内を見学させていただきました。とても綺麗な庁舎で、かつ木のぬくもりが上手に生かされているのを感じとることが出来ました。

次に、株式会社北海道アルバイト情報社様のカラマツ社有林に向かいました。各齢級の人工林の違いなどを確認しながら歩きます。その後、天然林を残した遊歩道で、綺麗な風景を見ながら、色々質問させていただきました。演習林とは違った樹種や土壌の踏み心地など、同じ山でも新鮮な体験となりました。

続いて、町内でチップ製造を司る株式会社 幸稜様の製造工場の中を拝見し、チップの材料や製造工程や規格の違い、会社の社会的役割などを話していただきました。すごい勢いでチップが出てるところを見せていただきました。最後には、社会人としての心構えや考え方、生きがいなど、若い生徒への激励と感じられるお言葉もたくさんいただきました。

このチップの重要な行き先のひとつが、新十津川町熱供給センターです。ここでチップを熱源として、公共施設の暖房や給湯に生かす施設で、森林を沢山抱える新十津川町ならではのエネルギー対策です。配管の断熱性の優秀さなどに生徒は感心していました。

1日をかけ、森林を維持しそれを生かしたまちづくりを見学させていただきました。森林の大切さや可能性について、色々学ぶ良い機会となりました。

充実した研修の場や見学や説明などをいただきました各施設の皆様方、また、色々な面でご支援をいただきました、北海道森と緑の会様、空知総合振興局林務課の皆様、ありがとうございました。

【森林科学科】1年生 秋の演習林実習より

秋が深まり、演習林実習もひとまず一段落となります。そこで、1年生の秋の演習林実習をご紹介します。

①森林調査(10/9)

森林の構造を知るために、一定の区画の中にどのように樹木が分布・生育しているかを調べる実習です。正方形の区画のどの位置に何の木があって、どのくらいの太さでどのように枝葉が広がっているのかを1本1本調べていきます。と書くと難しそうですが、みんなで協力すればさほど辛いこともありませんでした。協力することの大切さや楽しさも感じとることができる実習となりました。帰ってからのデータ整理は結構大変ですが。写真は木の位置を測っているところです。これ以外にも記録係や木を揺すって枝先の位置を教える係、照度を読み取る係など色々な仕事を分担していました。

②丸太運搬(10/28)

2年生が伐倒実習で伐った木を森に残せば、いずれ分解され土に還ります。でも、それではCO2も減らない。同時に、木材は木工実習などの大切な資源でもあります。ですから、これを運び出す必要があるのです。

要は力仕事です。古くさい内容かもしれませんが、写真を見ると、結構みんな楽しそうなのです。

【森林科学科】放課後木工実習の様子

1年生の放課後実習では、3日間をかけた手工具による木箱の木工実習を行いました。

0日目:板材にのこぎりを入れる線を引いていきます。(事前に授業内で実施します)

1日目:線に沿って、材をのこぎりで切り取ります。次にカンナで材の角を少し落とす面取りを行います。その後、底板に釘を打つ位置をはかり印をつけます。カンナの刃の出し方に苦戦しました。

2日目:昨日切った板には、木を組むための切り取り位置が書いてあるので、その線に沿って切り取っていきます。この日はノミを使います。これで部品が出来上がり。木を組んで、四角い枠の状態にします。ボンドを塗り、固定してボンドが乾くまで置く。がたつかないように調整するところが大事。

3日目:底板をボンドと釘を使って取り付けます。最後に紙やすりで仕上げて完成。後半はヤスリでこする音だけが部屋に響きます。出来上がった箱の評価が終わったら、工具箱の中や周辺の最終清掃と器具点検をして終了となります。出来はまちまちですが、せっかく苦労して作ったので、大事に使ってあげてください。

岩農に関すること

・R7 年間行事予定.pdf

北海道教育委員会

・「学力向上」保護者向けページ

・学力・体力向上運動

・病気療養等の教育保障

学校情報

〒068-0818北海道岩見沢市並木町1-5

TEL 0126-22-0130

FAX 0126-22-5362

※本校ホームページ内の画像・動画の転載、複製、改変等はいかなる場合も禁止します。